近年、御朱印集めが流行っているため、積極的に寺社仏閣へ参拝する人が増えています。そのため、神社についてもっと知りたいと思う人もいるはずです。そこで今回は、神社についてより深く知るため、神社本庁の役割や取り組み、活動内容について解説していきます。神社本庁や氏神様について興味がある人は、ぜひ目を通してみてください。

神社本庁とは?

| 名称 | 神社本庁 |

| 公式サイト | https://www.jinjahoncho.or.jp/ |

| 設立 | 1946年2月3日 |

| 所在地 | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-1-2 |

はじめに、神社本庁の概要からみていきましょう。神社本庁は、戦後、占領軍により神祇院が解体され、国家から分離させられバラバラになる運命にあった神社を今一度まとめるために組織されました。設立される際は、皇典講究所・大日本神祇会・神宮奉斎会という3つの民間団体が国が行っていた事務を継承しました。

その格付けは、国から出る補助金の金額を決めるためのもので、特別な意味はありません。補助金自体は、年間で数万円ほどです。占領軍は、戦争中日本が東アジアの小国ながら、凄まじい抵抗を見せた強さの一因に、日本固有の信仰である神社・神道にみる精神性があると分析し、日本から神社を解体しようとしました。それに反発した神社の神職たちは、戦後も神社を維持し文化を守るために、民間宗教という枠組みで、一致団結して生き延びるために神社本庁を組織しました。

しかし、八百万の神々や全国の神社には、どこが一番、どこが総本山という信仰はないため、それぞれの神や神社を尊重する、緩やかな共同体として神社本庁という組織をつくったのです。国が主体となって神社や日本の文化を守るのが理想的ではありますが、戦後は占領軍がそれを許さず、神社は一宗教、一種の信仰という形で民間団体となることになりました。占領軍の強権のなかで生き延びるために組織して、設立されたのが神社本庁なのです。

神社本庁に関連する主な出来事

| 年月 | 出来事 |

| 1945年12月 | 神道指令により神祇院が廃止 GHQによる神道指令が発令され、国家神道体制の中心であった神祇院が即時廃止された。 |

| 1946年2月3日 | 神社本庁が設立 神道指令を受けて、全国の神社を包括する新たな組織として神社本庁が発足した。 |

| 1946年2月 | 宮川宗徳が初代総長に就任 内務省、文部省、東京市の官吏だった宮川宗徳が神社本庁の初代総長として就任し、新体制の指導者となった。 |

| 1953年10月 | 戦後初の伊勢神宮式年遷宮を主導 戦後初めての伊勢神宮式年遷宮を神社本庁が中心となって執り行った。 |

| 1956年5月 | 「敬神生活の綱領」を制定 神社信仰の基本指針として「敬神生活の綱領」を定め、氏子・崇敬者の教化・育成に努めた。 |

| 1965年 | 第1回全国神社総代会を開催 全国の神社の代表者が集まる初めての総代会を開催し、組織の団結を図った。 |

| 1969年 | 靖国神社法案が提出 靖国神社の国家護持(国による管理・運営)を求める法案が自民党から提出された。1972年まで毎年提出されるが廃案に終わる。 |

| 1970年 | 大阪万博で神道館を開設 大阪万博において神道館を設置し、国際的に神道を紹介する機会とした。 |

| 1975年 | 「神社本庁憲章」を制定 神社本庁の基本理念や目的を明文化した「神社本庁憲章」を制定した。 |

| 1980年7月 | 「神社本庁憲章」を施行 制定された「神社本庁憲章」を正式に施行し、組織の精神的統合を図った。 |

| 2005年 | 「憲法改正要綱」を発表 神社本庁としての憲法改正に関する見解をまとめた要綱を公表した。 |

| 2011年 | 東日本大震災被災地の神社再建支援を開始 震災で被害を受けた神社の再建を支援する取り組みを開始した。 |

神社本庁の役割とは?

神社本庁は、名前に「庁」とついていますが官公庁ではありません。宗教法人法に基づく、文部科学大臣管轄の包括宗教法人です。

神社本庁に属している神社からの総意を得て運営されているため、大きな権力は持っていません。組合のようなものだと考えれば分かりやすいでしょう。

私たちの身近には、多くの会員組織が存在しています。自治会や管理組合、経団連なども会員組織に含まれます。また、日本キリスト教連合会や全日本仏教会なども会員組織に含まれるものです。それぞれの組織におけるトラブルの解決や啓蒙活動、行政などに対するロビー活動が主な取り組みです。

中には法人化されている所もあります。神社本庁の場合は、神道の普及や発展を目的とした取り組みを行う組織なので、他との差はそこまで大きくありません。包括宗教法人となっている点だけが大きな違いだといっても過言ではありません。

そんな神社本庁には、活動の推奨や育成、助成を行う指定団体があります。指定団体に含まれるのは、

- 全国敬神婦人連合会(神社の奉仕に参加する婦人会の全国的な組織)

- 神道青年全国協議会(若手の神食で構成される全国的な組織)

- 全国神社保育団体連合会(神社を母体とする保育施設のサポートや研鑽を目的とする団体)

- 全国教育関係神職協議会(教職員を兼業している神職のサポートや研鑽を目的とする団体)

- 全国神社スカウト協議会(ボーイスカウトやガールスカウトの直接運営や運営に協力する神社のサポートを目的とする団体)

- 全国氏子青年協議会(神社を中心とした青年団体で神社への奉仕によって地域社会の発展に寄与することが目的)

です。

神社庁とは?神社本庁との関係

神社本庁とよく似た組織に、神社庁があります。神社庁は、それぞれの都道府県に1つずつ設置されている神社本庁の地方機関です。神社庁では、それぞれの都道府県にある神社の事務や神職の指導、祭祀・地域活動の振興などを図るのが主な活動です。また、地域の神社の広報窓口を担う組織でもあります。事務所が設置されているのは、それぞれの都道府県における規模が比較的大きい神社の境内もしくは隣接する土地です。

神社庁には支部も設置されています。支部は、都道府県内を複数の地区に分け、地区ごとに1つずつ設置されているのです。

神社本庁に属さない単立宗教法人もある?

神社は、全て神社本庁に属さなければいけないというわけではありません。金刀比羅宮や鎌倉宮、靖国神社、伏見稲荷大社、日光東照宮、白崎八幡宮、気多大社、新熊野神社、梨木神社、富岡八幡宮といった知名度が高い神社でも、属していないという実態があります。

神社本庁に属していない場合は、単立宗教法人として運営されるケースが多く見られます。規模が大きい単立宗教法人だと、およそ2,000社もあるのです。また、小さい祠なども含めてみてみると、その数は20万社以上になります。

神社本庁の活動内容

神社本庁の活動の柱は、大きく分けて「神社の包括・指導」「神職の養成と研修」「神道の普及と啓発」という3つの方向性に分けられます。これらの活動について、もう少し詳しく見ていきましょう。

神社の包括・指導

各神社は必ずしも神社本庁に属する必要はありませんが、多くの神社が神社本庁に属しています。神社本庁は、法人に属している全国の神社が円滑に運営されるよう、規則の整備や財務管理の指導を行い、神社の維持発展を支えています。

神社の境内整備や地方(過疎地域)の神社活性化への取り組みなども、神社本庁の重要な活動のひとつと言えます。

神職の養成と研修

神職とは神社で祭祀を執り行う役職のことであり、神社本庁はその養成機関として「神職養成講習会」を開設し、資格取得のための教育を提供しています。また、既存の神職に対する研修制度も設け、祭祀の知識や作法の向上を支援しています。

さらに、信者(氏子)の教化育成も神社本庁の活動内容のひとつです。その一環として神社本庁は、より多くの人々が神社について正しい知識を学べるようスタートした「神社検定(神道文化検定)」の監修なども行っています。

神道の普及と啓発

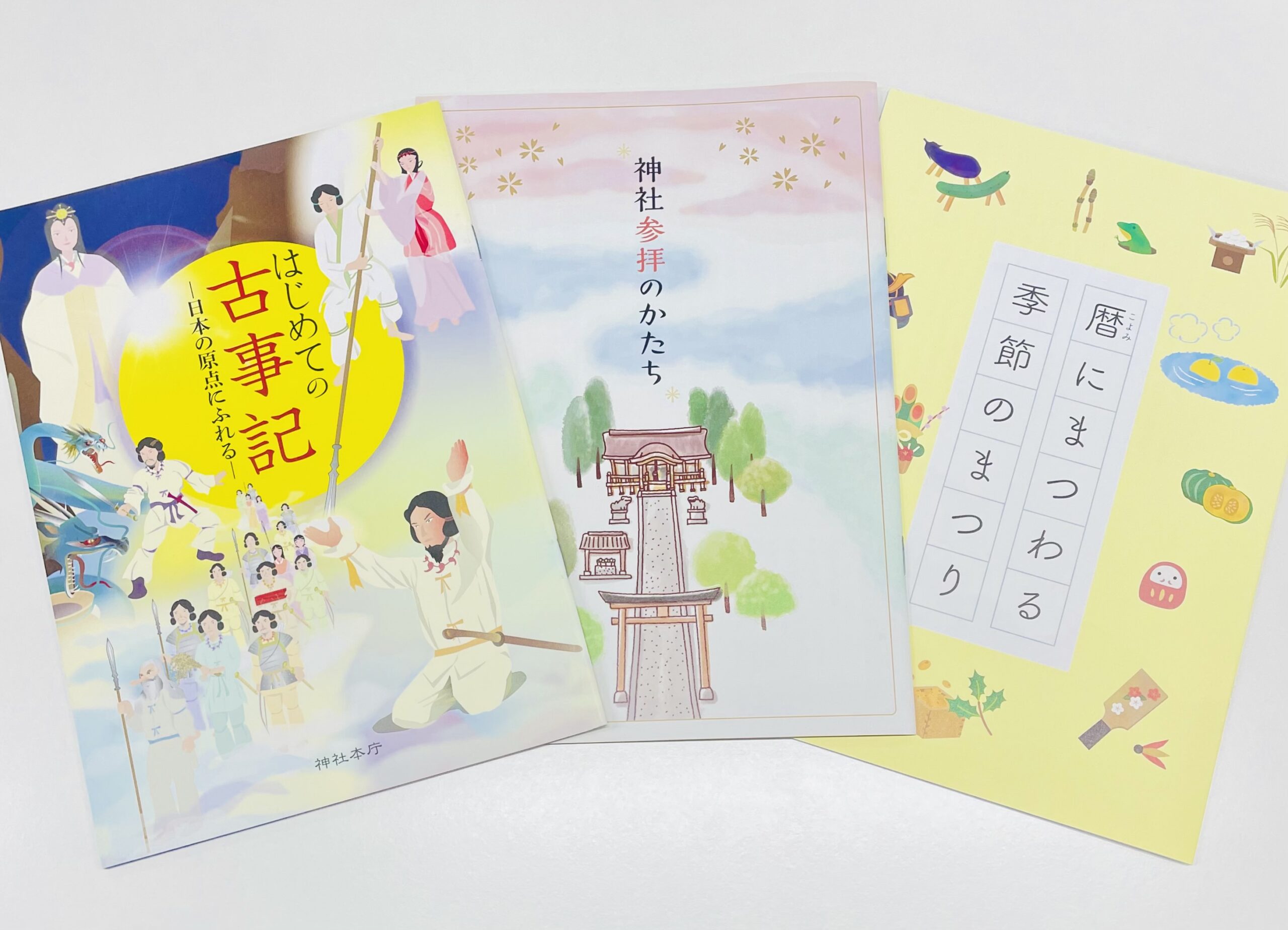

神社本庁は神道の精神を広めるため、講演会や出版活動を行い、一般の人々に神道の意義を伝えています。冊子の発行頒布を通じた広報活動などを行うことで、様々な立場の人に向けた神道を基盤とする倫理観の普及に努め、日本の伝統的価値観を守る役割を果たしています。

[神社本庁が発行した冊子の例]

[神社本庁が発行した冊子の例]

これらの冊子の一部は、神社本庁の公式サイトで閲覧可能なものもあります。海外の方向け(英語版)もあるので、日本の神社に興味を持っている海外の方にもおすすめです。

→WEB版はこちら

また、伝統行事や神社の祭祀を通じて地域社会と連携し、文化の継承にも力を入れています。地域の神社とともに日本の文化や信仰を守り続ける役割は、とくに重要視されています。

神社本庁の取り組み

神社本庁では、少子高齢化や過疎化などの社会情勢に伴い、様々な取り組みを行っています。

1975年からは神社振興対策のモデルとなる神社を指定し、およそ40年にわたって施策を実施しました。

2016年には「過疎地域神社活性化推進委員会」を立ち上げ、神社の活性化を目的とした活動をスタートしました。それぞれの都道府県に設置されている神社庁では、過疎対策の委員会が設置され、過疎指定地域にある氏神様を祀る神社などへの支援活動も行っています。

実際に行っている取り組みは以下の通りです。

【祭礼行事】

- 富賀神社(東京都):御輿渡御斎行

- 中津神社(神奈川県):新しい祭りの斎行-茅の輪くぐり初め-

- 前玉神社(埼玉県):稲作神事

- 金刀比羅神社(千葉県):巫女舞講習会

- 小野熊野神社(山梨県):神賑事業

- 熊野神社(岩手県):節分祭(厄除祈願大祭)並びお神楽お舞初め式の斎行

- 成海神社(愛知県):御神楽の継続育成

- 賀茂神社(長野県):「お練り馬神事」を守る会の発足

- 有礒正八幡宮(富山県):神饌田事業

- 神明宮(新潟県):三条神楽写真コンテスト

- 八幡宮(山口県):巫女舞の指導と奉納 など

【催し・イベント】

- 氷川神社(東京都):「第1回氷川落語会」の開催

- 神明社(埼玉県):神明社氏子崇敬会の結成

- 八幡宮(群馬県):我が町の歴史勉強会

- 鹿島大神宮(福島県):高野の夏祭りの実施

- 阿奈志神社(福井県):龍笛教室

- 有礒正八幡宮(富山県):しめ縄作り体験としめ縄市

- 鼻川神社(大阪府):注連縄づくり

- 住吉神社(兵庫県):春休み親子バスツアー 兵庫おみや探検隊

- 高鴨神社(奈良県):「伝統文化こども教室」の開催

- 志呂神社(岡山県):趣味(焼き物、パッチワーク、水墨画など)の展示会

- 春日神社(長崎県):氏子青年会の結成

- 熊野神社(鹿児島県):熊野神社氏子崇敬者ゲートボール大会 など

【伝統文化の継承】

- 八幡宮:例祭 巫女舞、お囃子奉納事業

- 小野熊野神社:小野神楽保存活動

- 風連神社:神前神楽祭祀舞「浦安の舞」後継者の育成

- 鹿島大神宮:浦安の舞の指導・次期舞姫の養成

- 有礒正八幡宮:「杜に遊ぶ」事業

- 高山千義神社:小学校での雅楽鑑賞会の実施

- 湊三嶋大明神社:伝統文化こども教室を活用しての父母の育成(伝統文化子供の地域への定着)など

【広報活動】

- 八幡宮(群馬県):例祭 巫女舞、お囃子奉納事業

- 小野熊野神社(山梨県):小野神楽保存活動

- 風連神社(北海道):神前神楽祭祀舞「浦安の舞」後継者の育成

- 鹿島大神宮(福島県):浦安の舞の指導・次期舞姫の養成

- 有礒正八幡宮(富山県):「杜に遊ぶ」事業

- 高山千義神社(岡山県):小学校での雅楽鑑賞会の実施

- 湊三嶋大明神社(愛媛県):伝統文化こども教室を活用しての父母の育成(伝統文化子供の地域への定着) など

この他にも、境内の整備事業や外部団体との連携など多岐に渡る取り組みを行っています。これらの取り組みにより、神社の存在をより身近に感じてもらおうと考えているのです。

神社本庁公式Youtubeチャンネル

神社本庁は公式のYoutubeチャンネルにて広報活動を行っています。一例として世田谷八幡宮で昇殿参拝と玉串拝礼した相川七瀬さんの動画です。

まとめ:神社本庁は神道の普及や発展を目的とした包括宗教法人。組合のようなもの

神社本庁は、全国敬神婦人連合会や神道青年全国協議会などの活動を推奨したり、育成したりする役割も担っています。また、それらの団体に対する助成を行うのも神社本庁が持つ役割の1つです。そんな神社本庁は、活性化を目的とした多くの取り組みを行う法人ということになります。