神社本庁は、全国約8万社の神社を包括する宗教法人であり、その神職の養成と教育は、神道の伝統を継承し、社会に貢献する上で極めて重要な役割を担っています。

以下では、神社本庁の神職研修と教育プログラムについて詳しく解説します。

神社本庁における「神職養成」の基本理念

神社本庁における神職養成は、単に知識や技術を習得するだけでなく、神道の精神を体現し、社会に貢献できる人格を形成することを目的としています。それは、古来より連綿と受け継がれてきた神道の伝統的な教義、祭祀、儀礼を現代に正しく継承し、次世代へと確実に繋いでいくという、重大な使命を担っています。

同時に、神職は神と人との懸け橋となる存在として、高い品格と倫理観、そして社会性を身につけることが求められます。神職としての自覚と責任感を持ち、常に自己を磨き続けることで、人々の心の拠り所となり、社会の模範となるような人格を陶冶していくのです。

さらに、神道の精神は、単に神社の中に留まるものではありません。神職は、その精神を広く社会に伝え、地域社会の発展と人々の幸福に貢献していくことが期待されています。神道の教えを現代社会に活かし、人々の心の安寧と社会の調和に貢献していくことこそが、神職養成の根本にある理念なのです。

神職資格の種類と取得方法

神社本庁では、神職の資格として以下の階位(神職資格)を定めています。

- 浄階(じょうかい)

- 明階(めいかい)

- 正階(せいかい)

- 権正階(ごんせいかい)

- 直階(ちょっかい)

これらの階位は、学歴、研修歴、実務経験などに基づいて授与されます。神職資格を取得するためには、神社本庁が指定する養成機関(皇學館大学、國學院大學など)での学習や、神社本庁が実施する研修プログラムへの参加が必要です。

浄階(じょうかい)

浄階は、神職の階位の中で最も高い位であり、神職としての最高位に位置づけられます。この階位は、単に長年の経験を積んだというだけでなく、神道に関する学術研究や、神職の養成、神社の発展などに特に顕著な功績があった人物に対して授与される、非常に名誉なものです。

そのため、一般の神社の神職が通常の昇進によってこの浄階に達することはほとんどないとも言われています。浄階は、神道界全体への貢献が認められた特別な存在に与えられる称号と言えるでしょう。

明階(めいかい)

明階は、浄階に次ぐ高い位であり、「別表神社」と呼ばれる大規模な神社において重要な役職を担うために必要な資格です。

具体的には、別表神社の長である宮司や、宮司を補佐する権宮司といった役職に就くためには、この明階の資格を有していることが求められます。明階を取得するためには、神道に関する高度な知識や、豊富な実務経験が不可欠であり、神職としての高い能力と人格が求められます。

正階(せいかい)

正階は、一般的な規模の神社において、中心的な役割を担うために必要な資格です。具体的には、県社などの一般的な神社の宮司や、別表神社において宮司を補佐する禰宜(ねぎ)といった役職に就くためには、この正階の資格を有していることが求められます。

神職養成機関において所定の課程を修了することで、この正階の資格を得ることができます。正階は、神職としての基礎的な知識と技能を習得した証と言えるでしょう。

権正階(ごんせいかい)

権正階は、地域に根差した中小規模の神社において、中心的な役割を担うために必要な資格であり、地域社会における神職としての役割を担うための基礎となる資格と言えます。

具体的に言うと、「村社」や「郷社」といった地域社会に密着した神社の宮司になるためには、この権正階の資格を有していることが求められます。神社本庁の神職養成機関において所定の課程を修了することで、この権正階の資格を得ることができます。

直階(ちょっかい)

直階は、神職としてのキャリアをスタートするための最も基本的な位です。神職を目指す者はまずこの直階の資格を取得し、「神職補」として実務経験を積みながら、上位の階位を目指していくことになります。

神職研修プログラムの内容と資格取得できる場所

神職研修(教育プログラム)は、座学、実習、講義、研究発表など、多様な形式で実施されます。また、研修期間は、階位や研修内容によって異なります。

これらの資格を取得できる場所(神社本庁の神職養成機関)は、大きく分けると以下となっています。

- 神道系の大学にある専門学科を卒業する

- 神職養成講習会や神職養成所に通う

神道系の大学にある専門学科

まず、神職になるための学部を擁する神道系の大学は現状下記の2校となっています。神社宮司からの推薦がもらえない立場の人(ゼロから神道について学び、神職になりたい)にとっては、一番シンプルな道です。

- 國學院大學 神道文化学部神道文化学科(東京都渋谷区)

- 皇學館大学 文学部神道学科(三重県伊勢市)

■國學院大學神道文化学部での学生の日常↓

神職養成講習会や神職養成所

神職養成講習会は、神社本庁が定めている「階位検定講習会に関する規定」にもとづき、神職に必要な資格を短期間で取得するという目的の講習会です。内容や条件も簡単なものではなく、基本的には神社本庁包括下の神職の後継者として緊急に資格が必要な人が受講するものと考えて良いでしょう。

開催場所は、各都道府県の神社庁、一部の神社や専門の神職養成所でも、独自の講習会や養成課程が設けられている場合があります(例: 高円寺氷川神社など)。

また、神職養成所は下記となっており、イメージとしては専門学校に近い位置付けと言えます。

- 出羽三山神社神職養成所(山形県)

- 志波彦神社鹽竈神社神職養成所(宮城県)

- 國學院大學別科神道専修(東京都)

- 熱田神宮学院(愛知県)

- 京都國學院(京都府)

- 神宮研修所(三重県)

- 大社國學館(島根県)

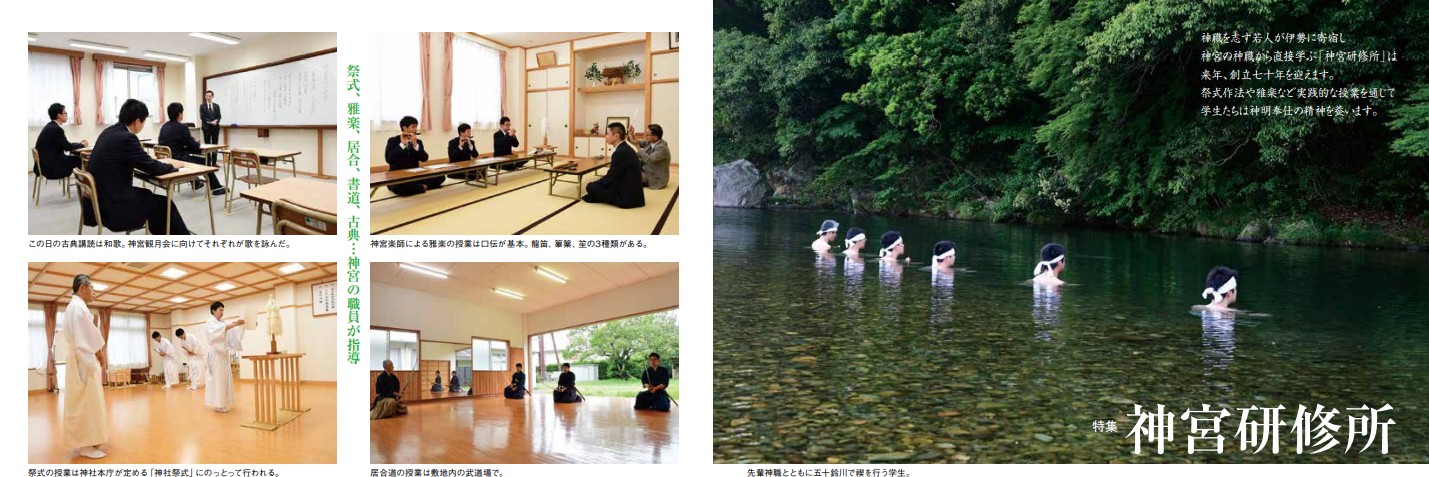

神宮研修所での研修の様子(画像:https://www.jingukaikan.jp/sukeikai/images/mimosuso/96.pdf)

まとめ

神社本庁の神職養成は、知識習得だけでなく、神道の精神を体現し社会貢献できる人格形成を目的とします。神道の伝統継承を使命とし、神と人との懸け橋として高い品格と倫理観が求められます。

神職資格は階位によって異なり、学歴、研修歴、実務経験に基づいて授与されます。神社本庁が指定する養成機関での学習や研修プログラムへの参加が必要です。

研修は座学、実習、講義など多様な形式で実施され、期間は階位や内容で異なります。神道系の大学や神職養成講習会、養成所が資格取得の場です。神職養成は、神道の精神を現代に伝え、社会の安寧に貢献する重要な役割を担っています。